2. Mécanismes de défense non spécifique

- Composants de la défense non spécifique :

- Barrière cutanéo-muqueuse

- Phagocytes

- Réaction inflammatoire

- Hyperthermie

- Système du complément

- Substances anti-microbiennes

- Cellules tueuses naturelles

2.1 Barrière cutanéo-muqueuse

- La peau et les muqueuses constituent la première barrière contre l'entrée des corps étrangers pathogènes ou nocifs dans l'organisme

- Les composants de la barrière cutanéo-muqueuse participent à la défense de l'organisme :

- Sueur : produit une acidité qui inhibe la prolifération bactérienne

- Sébum : produit une acidité qui inhibe la prolifération bactérienne

- Muqueuse vaginale : produit une acidité qui inhibe la prolifération bactérienne

- Kératine : forme une protection contre les enzymes bactériennes

- Larme : contient une enzyme qui détruit les microorganismes

- Salive : contient une enzyme qui détruit les microorganismes

- Poils : filtrent et fixent les microorganismes

- Mucus et cils : le mucus fixe les microorganismes et les cils les évacuent vers l'extérieur

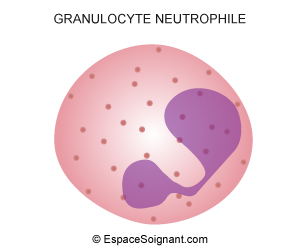

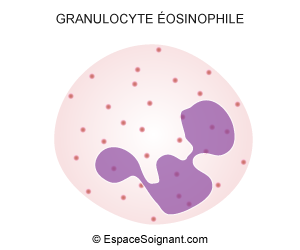

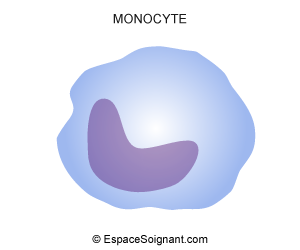

2.2 Phagocytes

- Les phagocytes sont des cellules leucocytaires qui englobent puis digèrent les agents pathogènes qui pénètrent dans l'organisme :

- Granulocytes neutrophiles

- Granulocytes éosinophiles

- Monocytes qui se transforment en macrophages

2.3 Réaction inflammatoire

- La réaction inflammatoire est une réponse à l'agression d'un tissu, qui libére des médiateurs chimiques attirant les phagocytes afin de détruire, éliminer et empêcher la propagation d'un agent étranger

- La réaction inflammatoire présente 4 signes cliniques :

- Rougeur :

- Due à la vasodilatation des capillaires et à l'augmentation de l'apport de sang aux tissus lésés

- Chaleur :

- Due à la vasodilatation des capillaires et à l'augmentation de l'apport de sang aux tissus lésés

- Tuméfaction ou oedème :

- Due à une augmentation de la perméabilité des capillaires qui entraîne une fuite de liquides hors des vaisseaux

- Douleur :

- Due à une compression des terminaisons nerveuses provoquée par la formation de la tuméfaction

- Rougeur :

2.4 Hyperthermie

- L'hyperthermie résulte de la libération de substance pyrogènes par les leucocytes et les macrophages lors de la réponse immunitaire, permettant d'augmenter la température de l'organisme pour inhiber la prolifération des microorganismes

2.5 Système du complément

- Le système du complément est un ensemble de protéines plasmatiques ou membranaires qui potentialisent la réaction inflammatoire et provoquent la lyse des microorganismes en complément des anticorps

2.6 Substances anti-microbiennes

- Les substances anti-microbiennes sont des protéines qui potentialisent les mécanismes de défenses non spécifiques

2.7 Cellules tueuses naturelles

- Les cellules tueuses naturelles ou cellules NK (Natural Killer) sont des cellules qui détruisent la membrane plasmique d'agents pathogènes non spécifiques

3. Mécanismes de défense spécifique

- Composants de la défense spécifique :

- Lymphocytes B : immunité à médiation humorale

- Lymphocytes T : immunité à médiation cellulaire

3.1 Immunité à médiation humorale

3.1.1 Anticorps

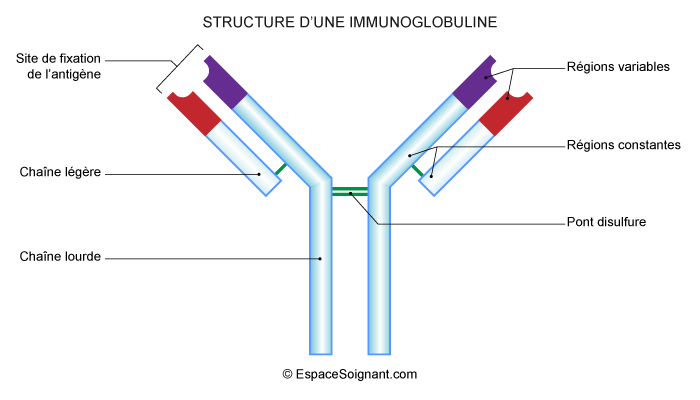

- Les anticorps ou immunoglobulines (Ig) sont des protéines sériques (gammaglobulines) secrétées par les plasmocytes en réponse à un antigène

- Pour chaque antigène, il y a un anticorps spécifique

- Les anticorps ou immunoglobulines (Ig) sont des protéines sériques (gammaglobulines), secrétées par les plasmocytes en réponse à un antigène introduit dans l'organisme et réagissant spécifiquement à l'antigène qui a déclenché sa formation.

- L'antigène est un agent qui, introduit dans un organisme par des voies autres que digestive, provoque la formation d'anticorps réagissant spécifiquement avec lui.

- L'anticorps a une forme en Y, et est formé de deux paires de chaînes lourdes et légères reliées par des ponts disulfures (liaisons covalentes) :

- 2 chaînes polypeptidiques dites légères identiques ou L ("Light"), constituées chacune environ 200 acides aminés

- 2 chaînes polypeptidiques dites lourdes identiques ou H ("Heavy"), constituées chacune environ 400 acides aminés

- 5 classes d'anticorps :

- IgG : Immunoglobuline G

- IgA : Immunoglobuline A

- IgM : Immunoglobuline M

- IgE : Immunoglobuline E

- IgG : Immunoglobuline D

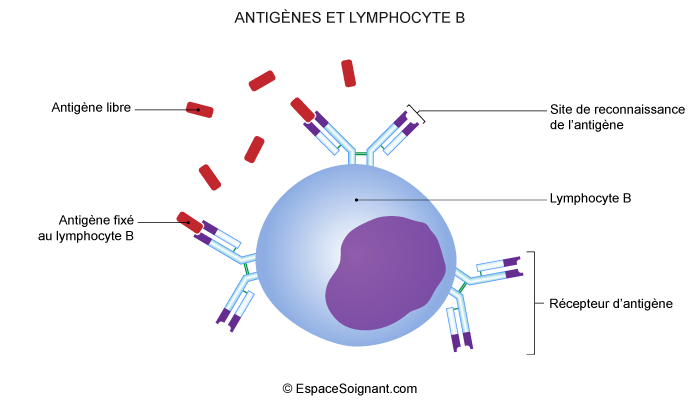

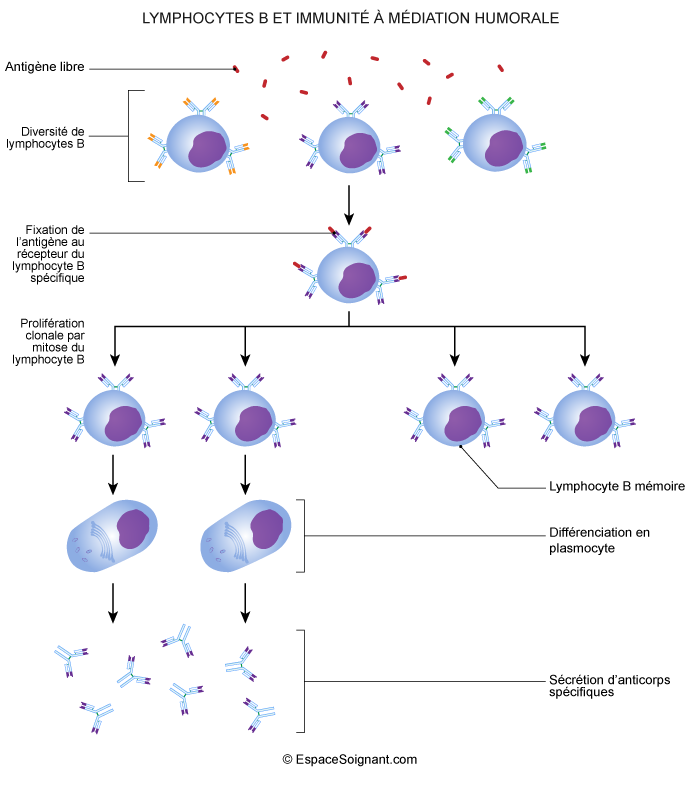

3.1.2 Lymphocytes B

- Les lymphocytes B (B pour Bourse de Fabricius) sont des leucocytes qui circulent dans le sang et la lymphe

- La liaison entre un antigène et le récepteur membranaire d'un lymphocyte B, entraîne l'activation du lymphocyte B

- L'activation du lymphocyte B entraine la formation de clones cellulaires identiques par mitose

- Une partie des clones cellulaires se différencie en plasmocytes tandis que l'autre partie se différencie en lymphocytes B mémoire

- Les plasmocytes secrètent des anticorps spécifiques

- Les anticorps spécifiques se lient aux antigènes et forment des ensembles anticorps/antigène appelés complexes immuns

- Les complexes immuns sont ensuite éliminés par phagocytose

- Les lymphocytes B mémoires sont activés pour une réaction humorale secondaire lors d'une future rencontre avec l'antigène

- Les lympchocytes B mémoires permettent de produirent rapidement des plasmocytes et des lympchocytes B mémoires, lors d'une future rencontre avec l'antigène

3.2 Immunité à médiation cellulaire

3.2.1 Lymphocytes T

- Les lymphocytes T (T pour Thymus) sont des cellules immunitaires qui circulent dans le sang et la lymphe

- Les lymphocytes T ne reconnaissent pas directement les antigènes contrairement au lymphocyte B, cette reconnaissance se fait par l'intermédiaire d'une cellule dendritique appelée cellule présentatrice d'antigènes (CPA)

- La cellule présentatrice d'antigènes (CPA) phagocyte l'antigène, puis présente à sa surface associé à des CMH (Cellules Majeures d'Histocompatibilité) des fragments de l'antigène

- La liaison entre le complexe CMH-antigène et le lymphocyte T, entraîne l'activation du lymphocyte T

- L'activation du lymphocyte T entraîne la formation de clones cellulaires par mitose

- Les clones cellulaires se différencient en deux catégories de lymphocytes :

- Lymphocytes TCD4 (anciennement T4) (CD4 : Clusters de Différenciation 4) :

- Lymphocytes TCD4 auxilliaires (ou T helper)

- Lymphocytes TCD4 mémoires

- Lymphocytes TCD8 (anciennement T8) (CD8 : Clusters de Différenciation 8) :

- Lymphocytes TCD8 cytotoxiques (ou T killer)

- Lymphocytes TCD8 mémoires

- Lymphocytes TCD4 (anciennement T4) (CD4 : Clusters de Différenciation 4) :

3.2.1.1 Lymphocytes T auxilliaires

- Les Lymphocytes T auxilliaires sécrètent des molécules (interleukines) qui permettent de stimuler la production d'autres lymphocytes

- Les interleukines se lient aux lymphocytes TCD8

- La liaison entre les interleukines et les lymphocytes TDC8, entraîne la différenciation des lymphocytes TDC8 en lymphocytes T cytotoxiques et en lympchocytes TCD8 mémoires

3.2.1.2 Lymphocytes T cytotoxiques

- Les lymphocytes TCD8 se différencient en lymphocytes T cytotoxiques et en lympchocytes TCD8 mémoire, après s'être liés avec les interleukines secrétés par les lymphocytes T auxilliaires

- Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent par lyse cellulaire, les cellules infectées qui présentent l'antigène spécifique

Rédaction

Rédaction Espacesoignant.com

Illustration